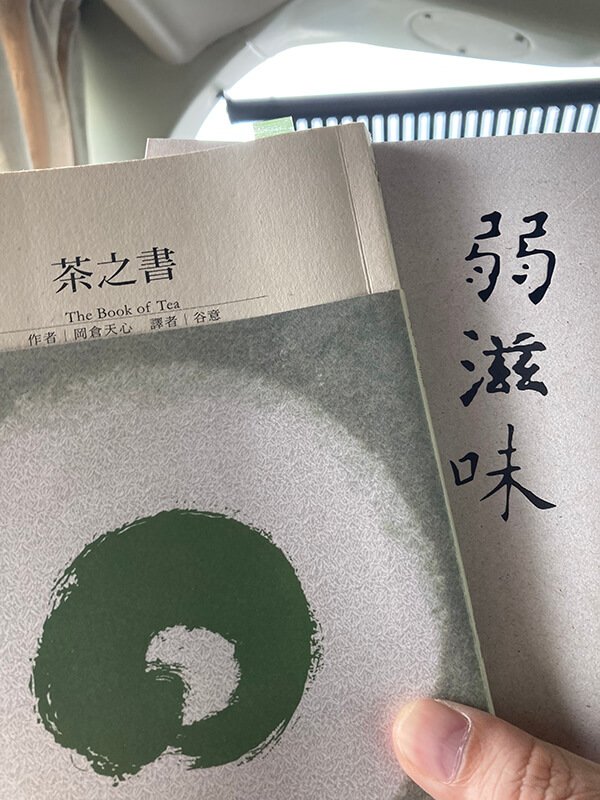

24 10 月 減一分的美學、進一步的擁抱殘缺-談「弱滋味」一書

自踏入酒業,開始從同儕友人的幫助之下,認識當代大佬、學習著、追逐前人的腳步建立自己的品酒觀,至今不能說已經是完成體的情況下來評論這本書,實在是強我所難。且讓我從過去幽微的記憶中找尋蛛絲馬跡。

第一次知道 林裕森先生,是在友人聚會的時候。我還記得當時我正在看一本講南美洲葡萄酒的原文書,搞的焦頭爛額。我託付我的友人代為詢問 林先生「什麼是書上講的『燒烤橡木的味道』?」,經過轉述後,林先生給我的答覆是「就是烤蕃薯的味道。」讓我非常驚艷,本來以為林先生會搬出化學公式等專業名詞等話術我一番,沒有想到是這麼通俗淺薄易懂生活的答案。

雖說 林裕森先生的教誨很早就賜予我,然而在我後續的學酒、寫酒過程裡,卻不自覺的掉入功利主義的陷阱。講功利主義是我直白面對自己錯誤的難聽話,美言一番,便是長久以來台灣不管在品味食物、酒,甚至茶這些領域上,被認為主流的古典美學。

品酒的古典主義講究分析、邏輯,因此,沒有「面面俱到」的東西難登大雅之堂。中國有句老話謂之「文人相輕」。在葡萄酒的世界裡,起碼喝柏根地的看不起喝波爾多的乃是常態。孤芳自賞也好、優越感作祟也好,每次聽到尊貴的金丘愛好者鄙夷著卡本內蘇維翁的俗豔,都令我這個不懂葡萄酒的鄉野匹夫非常開心。我彷彿變成了看台上的蟹老闆,期待著一次又一次的血流成河。

時間開始輪轉, 林裕森前面幾本厚重如字典的「酒瓶裡的風景」等、陳法官的「稀世珍釀」、陳匡民的幾本,我都購買了,進行了頂禮膜拜的儀式。少不更事總喜歡裝作很懂,語必稱DRC、GAJA、左岸五大、白馬堡、伊更堡、伊共慕勒的TBA…這麼多年後我少喝葡萄酒的現在,還記得那麼多,就可知道當年我可是認真的把這些葡萄酒裡面的「銘柄」當作神在拜的。

雖然說一直以來都沒什麼錢真的跑去買,然而腰椎夠軟、大師的大腿抱得夠緊、也是能夠被分享到這些稀世珍釀的。只是那樣的喝酒生活我覺得累了,新進的後輩如雨後春筍,我則老了胖了,跪不久也跪不挺,於是漸漸的離開圈子跑去喝清酒。

清酒這東西很有趣,至少在台灣尚未有專業的品酒師、唎酒師普及之前,是一個相對自由的荒漠。早年台灣進口的清酒,除了「獺祭」之外,也鮮少是以「香氣」為特徵的作品。也許是古典主義的分析方式不好著墨,因此那個時候我寫清酒,內容未必多好,至少心裡是踏實的、充滿熱愛的。

快樂的時光總是過得特別快。新派日本酒的興起,十四代、磯自慢取代了「獺祭」,成為清酒品評圈的大佬們趨之若鶩的新歡;石田屋、新政、殘響零響光明等進入了視野,日本酒似乎也進入了古典主義的架構底下。我自己那個時候寫酒也非常重視分析,甚至在咖啡烘焙師友人的幫助下,使用咖啡杯測的表格來寫了一大堆筆記。不知不覺的我發現大家對「什麼是好的日本酒?」的定義變成多變的香氣、高級和三盆白糖的甜味、果實般清楚銳利又直觀,蘋果、檸檬、柑橘味…我才驚覺到哪裡不對…從此陷入長期的苦惱中不可自拔。

讓我「解脫」的與 林裕森先生在「弱滋味」裡面一句話「所有的葡萄酒都是餐酒」有同感。清酒不是完美的東西,擁抱這種殘缺、熱愛這種殘缺,不足的由食物來補,成為了現在真正屬於我的清酒品味美學。在我看來日本的葡萄酒也是如此,木村拓哉當主角而紅起來的那瓶日本白葡萄酒,滋味是如此的淡薄。比起長期熟成的蒙哈謝爭高下實在是強其所難,然而在高濕度的天氣下,喝日本白葡萄酒是遠比喝層次豐富、香草味迷人的夏多內實在輕鬆多的。在日本也好、台灣也好,種植葡萄、釀成的葡萄酒追求歐美葡萄酒那樣的風貌,是一種「逆天」的行為。順應時勢、順著土地自然而然的孕育,這樣喝葡萄酒多麼有趣!要說日本葡萄酒有什麼缺點,我覺得是產量和高昂人力成本,總之就是價格上日本葡萄酒實在缺乏競爭力,葡萄酒本身是無辜的。

多年未進出葡萄酒圈場合,也很久沒旁觀 林裕森先生的風采。很開心在林先生的書籍裡面的隻字片語裡面,讀到心有戚戚焉的感懷。我相信「美」的形式各樣,大開大闔是美、小姿阿挪是美、面面俱到是美,同時,減一分的禪,也是美。